Игры с воображением помогают пациентам после инсульта

Ученые Политехнического университета совместно с инновационной компанией iBrain разработали уникальный игровой комплекс, способный помочь в реабилитации пациентов после инсульта. Изнурительные тренировки по восстановлению двигательных функций теперь можно заменить игрой с воображением, по окончании которой человек получает реальную возможность двигаться. Как это работает? Обо всём по порядку.

Научный коллектив, в который входят ведущие специалисты в области искусственного интеллекта, в том числе профессор Института компьютерных наук и технологий (ИКНТ) СПбПУ Лев Александрович Станкевич, а также аспирант Института металлургии машиностроения и транспорта (ИММиТ) Филипп Гунделах, разработали игровой комплекс реабилитации на основе обратной связи «мозг-компьютер». Клинические испытания аппарата начнутся в июле этого года в Городской больнице №40, но, по словам разработчиков, программа уже успела доказать свою эффективность.

Для больных после инсульта характерно поражение той части мозга, которая отвечает за двигательные функции лишь одной его стороны, левой или правой. Мозг человека очень пластичен и способен восстанавливаться в обход пораженных областей. Так, тренируясь на игровом комплексе, со временем другие участки мозга начинают выполнять функции утраченного.

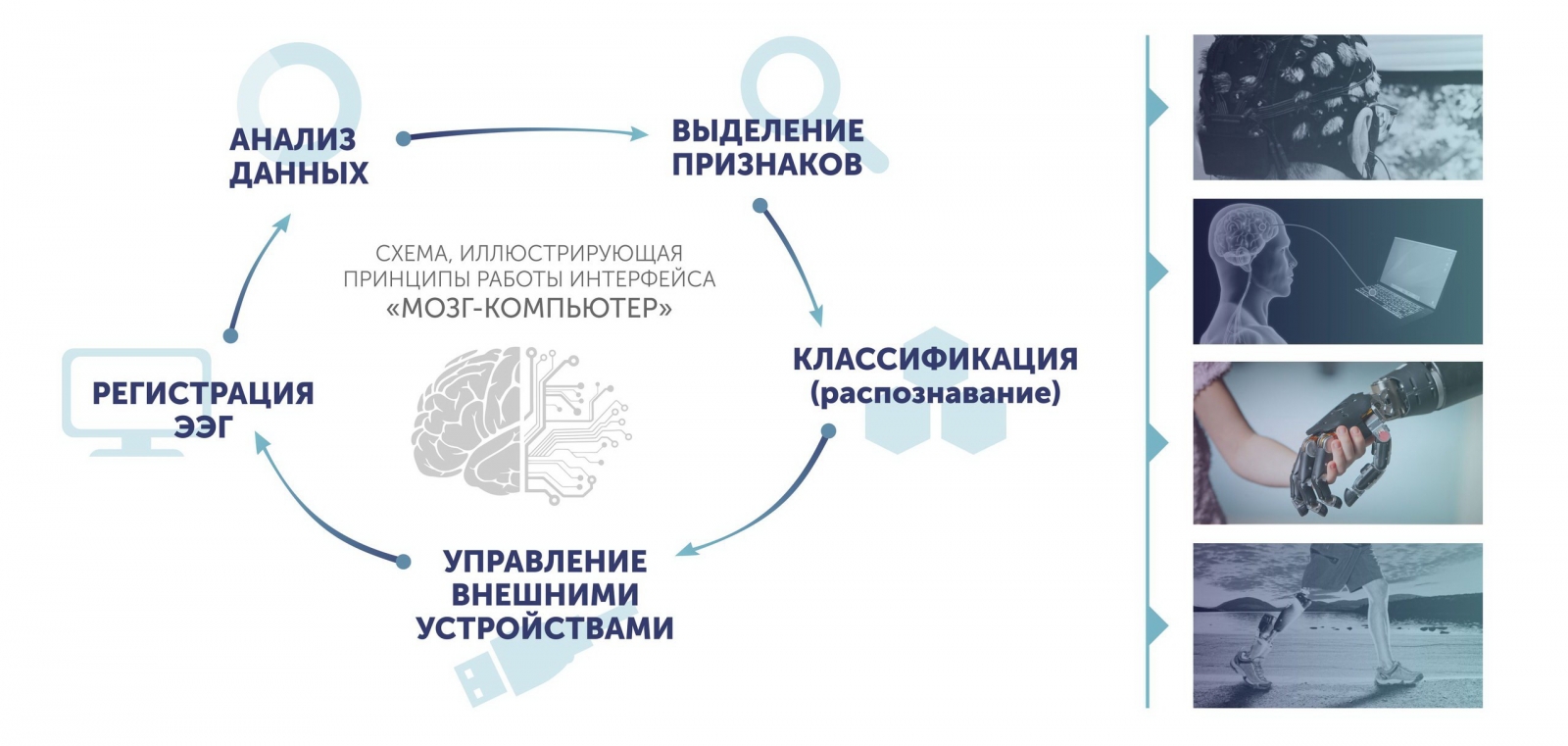

Прежде чем приступать к тренировкам, невролог и нейрофизиолог проводят стандартные в таких случаях исследования. Это нужно, чтобы выявить и учесть в будущем особенности активности мозга. После этого происходит сбор данных о мозговой активности пациента. Он должен представлять, как двигает рукой, сжимает кисть, а потом действительно совершать эти движения, если это ему доступно. При помощи электроэнцефалографа ученые фиксируют поверхностную активность мозга в момент, когда совершаются те или иные действия. На основе полученных данных с помощью методов машинного обучения программа совершенствуется, в дальнейшем она сможет распознавать воображаемые движения.

Cхема, иллюстрирующая принципы работы интерфейса мозг-компьютер

Активность мозга, в момент, когда человек реально сжимает руку и когда он только представляет, что сжимает её, очень схожи. Поэтому основная сложность в том, чтобы выделить нужный сигнал и найти соответствие между попытками человека вообразить это движение. Тренируя возможности воображения в обход пораженной части, человек начинает двигать рукой. Период реабилитации занимает около 2 месяцев и при необходимости может быть повторен.

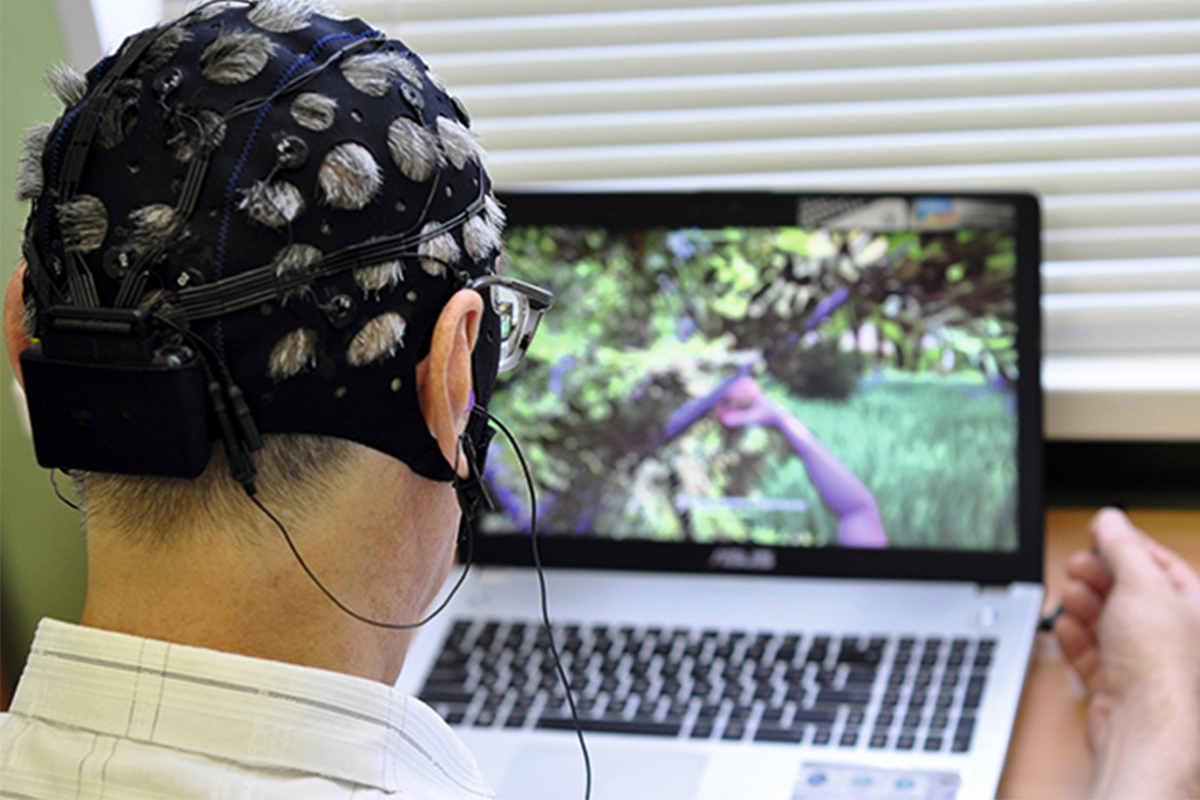

Разработка ученых имеет ряд принципиальных преимуществ перед аналогами. Оборудование очень компактное. Самое большое устройство – это ноутбук, который со временем может быть заменен планшетом и даже смартфоном. Используется беспроводной электроэнцефалограф, поэтому человек в процессе игры не «привязан» к розетке. Тренировки могут осуществляться даже дома, а для пациентов после инсульта это актуальный вопрос.

Самое же главное преимущество – геймификация. В арсенале разработчиков пока только одна игра, когда главный герой ходит по саду и срывает фрукты. Чем больше правильных «воображений» реального движения, тем больше фруктов он соберет.

«Игра затягивает человека, он видит реальный результат своих мыслей. На самых первых тренировках это производит вау-эффект и сильно вдохновляет пациентов. Они понимают, что это не конец, если мозг работает, значит, и двигательная функция восстановится», – говорит один из разработчиков, аспирант Политеха Филипп Гунделах.

В настоящее время студентом СПбПУ разрабатывается еще одна игра, так называемый шутер, когда герой будет стрелять по объектам. Понятно, что потом этих игр может стать гораздо больше и пациент сам будет выбирать, что ему интересно.

После получения результатов клинических испытаний разработчикам, конечно же, хотелось бы сделать свой комплекс максимально доступным для пациентов. И тут есть два пути. Медицинские учреждения смогут приобрести данный комплекс и на своей базе самостоятельно проводить реабилитацию пациентов. Второй вариант – аренда комплекса напрямую конечными потребителями, то есть пациентами.

«Прежде всего нами движут гуманистические стремления. Мы хотим сделать жизнь людей комфортнее, улучшить ее качество. С другой стороны, как технаря, меня очень привлекает такое направление, как расширение человеческих возможностей. Ведь данный подход может быть применен и для управления внешними объектами, например, третьей рукой, роботом-помощником или системой “умный дом”. Мы сейчас активно ведём работу и в этом направлении», – добавляет Филипп.

Мария Гайворонская

Сектор научных коммуникаций

![$news['icon']](https://research.spbstu.ru/userfiles/images/news/mi_instrument_kolichestvennogo_finansovogo_analiza.jpg)

![$news['icon']](https://research.spbstu.ru/userfiles/images/news/mi_rasshifrovka_otpechatkov_paltsev.jpg)