«Фабрика результатов», или почему синхротрон нужен не только учёным

Начнём немного издалека. В 2015 году Россия вступила в международный консорциум Европейского центра синхротронных исследований ESRF (Гренобль, Франция). С этого момента для российских ученых наступила новая эра в исследовании физических и химических свойств различных материалов. На протяжении трех лет политехники активно используют эту уникальную возможность и регулярно проводят научные эксперименты в стенах международного центра. Результатами этих экспериментов становятся не только десятки защищенных кандидатских диссертаций, но и уникальные разработки, за которыми выстраиваются в очередь ученые со всего мира.

Мы пообщались с ведущим научным специалистом ESRF (к слову сказать, выпускником Политеха) Дмитрием Юрьевичем Чернышовым и наконец-то поняли, что такое синхротрон, узнали, почему ученому-одиночке сегодня нет места в науке и расскажем, как за один день раздобыть информации на целую диссертацию.

– Дмитрий Юрьевич, можете легко и просто объяснить, что же такое синхротрон?

– Легко и просто можно, только это будет немного неточно. Синхротрон – это большое кольцо диаметром в несколько сотен метров, где в специальных вакуумных трубах летит сгусток электронов со скоростью близкой к скорости света. Когда электроны поворачивают магнитным полем, возникает остронаправленное рентгеновское излучение На пучках рентгеновского излучения построены приборы, в которые мы помещаем объект для исследования. По тому, как происходит рассеяние излучения на объекте, мы узнаем что-то полезное об атомной структуре объекта.

– И что же делать с этим знанием? Кому и для чего оно нужно?

– Вы можете об этом даже и не догадываться, но синхротрон нужен даже вам. Один из самых понятных примеров – лекарства. Их нужно проверять на температурно-фазовое превращение, то есть как вещество реагирует на температуру, меняет ли оно свою структуру. Простыми словами – подействует ли таблетка, если ее запивать водой разной температуры. Кроме того, фармацевтам надо максимально точно знать не только формулу вещества, но и его структуру, чтобы прописать в патенте все возможные формы вещества.

Ещё один пример – современные материалы, используемые, например, в батарейках и аккумуляторах. Для создания всё более энергоемких и долговечных устройств необходимо знать, что происходит в процессе зарядки и разрядки аккумулятора. Синхротрон как раз и позволяет исследовать такие процессы. Таких примеров из самых разных областей науки очень много. Большая часть исследований, которые проводятся на синхротроне, имеют совершенно прикладной характер.

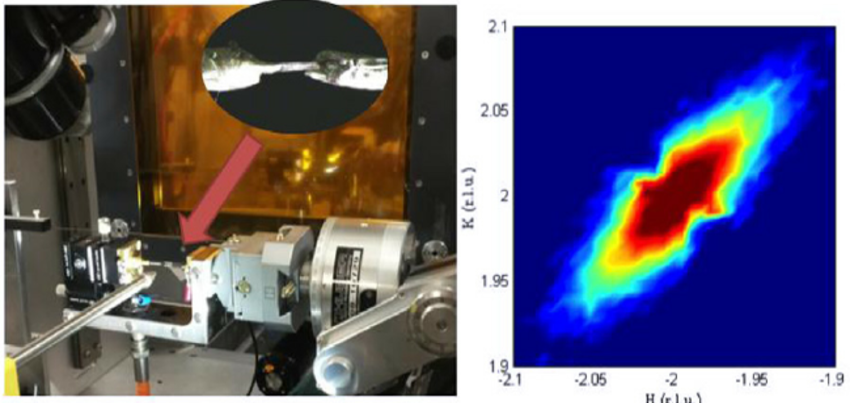

Ячейка для исследования поведения кристаллов в электрическом поле (слева). Двумерная картина рассеяния измеренная с помощью такой ячейки (справа)

– Аспиранты и специалисты Политеха довольно часто проводят эксперименты в ESRF, как они туда попадают?

– Во-первых, на общих условиях, выигрывая в конкурсном отборе. Чтобы попасть со своим экспериментом на синхротрон, необходимо подать заявку, которая будет проанализирована независимыми рефери. Комитет ESRF раз в полгода распределяет квоты на проведение пропорционально тому, какой процент центра принадлежит стране ученого-заявителя. России принадлежит 6% ESRF.

Еще один способ провести свой эксперимент – грант Президента РФ на проведение научного исследования за рубежом. Так, например, аспирант кафедры «Физическая электроника» ИФНиТ Тихон Виргентьев, выиграв грант, отправился в Гренобль на целый год. Одним из его проектов было создание устройства для исследований в электрическом поле. В экспериментах с этим устройством (неформально мы его назвали «ячейка Тихона») можно изучать на атомном уровне реакцию кристаллов на приложение. Это устройство, по сути, инструментарий для исследований других ученых. Теперь этим прибором пользуются ученые разных стран и он весьма востребован.

Политехники действительно часто бывают в Европейском центре, потому что в Политехе готовят реальных пользователей синхротрона. На кафедре «Физическая электроника» ИФНиТ есть уникальное оборудование – монокристальный дифрактометр, который можно назвать тренажером для отработки методик и программ, используемых при проведении реального эксперимента. Поэтому у политехников есть некое преимущество.

– А может ли студент или аспирант подать заявку в обход кафедры?

– Теоретически, конечно, может. Но, во-первых, это не всегда этично, а во-вторых, чаще всего бессмысленно. Одно из важнейших умений ученого – это умение работать со своими коллегами. Эгоизм в науке себя не оправдывает. Любой научный эксперимент – это же серьезная работа и её надо обсудить с максимальным количеством экспертов, то есть с учителями и наставниками. Заявка с их поправками приобретает совершенно иной вес.

Общение – это неотъемлемая часть нашей профессии. Время алхимиков уже прошло. Если теоретик как-то может работать в одиночку (хотя и это большая редкость), то экспериментатору будет максимально сложно. Ему придется одновременно быть специалистом по отбору и приготовлению образцов, хорошим экспериментатором, диагностом и интерпретатором результатов, а также немного программистом. Поэтому в экспериментальной науке люди работают в группах, где каждый занимается той работой, в которой он хорошо разбирается.

– Расскажите про последний эксперимент, который провели политехники в ESRF.

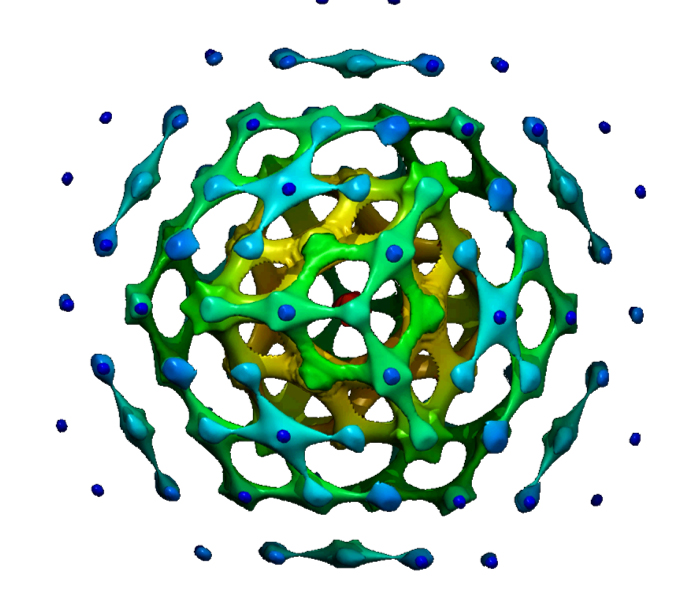

– Около месяца назад аспирант Юрий Бронвальд защитил кандидатскую диссертацию, в которой были отражены результаты его работы на синхротроне. Он описал программный комплекс «p-map», который решает проблемы обработки результатов эксперимента. Программа берет данные, полученные в процессе проведения какого-либо эксперимента, и сводит их в одну объемную картинку. Иными словами, она визуализирует результаты проведенного эксперимента и позволяет увидеть результаты в целом. Как вы понимаете, количество данных, получаемых в процессе исследования, колоссальное – терабайты информации собираются за очень короткое время. Разработанный программный комплекс – одна из методик того, что называется анализом Big Data (больших данных).

3D-изображение рассеяния синхротронного излучения на кристалле кремния

– Можно ли сказать, что поездка в ESRF для аспиранта неизбежно заканчивается защитой диссертации?

– Чаще всего это действительно так. Здесь как с урожаем – один день год кормит. Эксперименты, которые проводятся на синхротроне, являются крайне продуктивными для получения научной информации. За один-два дня эксперимента можно получить данные, которых хватит на написание диссертации. Поэтому мы называем ESRF «Фабрикой результатов».

Но, конечно, не стоит обманываться, что это так просто. Во-первых, нужно же написать хорошую заявку и выиграть конкурс, чтобы попасть на нашу «фабрику». А, во-вторых, экспериментальная работа – это тяжёлый труд. Экспериментаторы иногда работают по 24 часа в сутки. Особенности экспериментов по рассеянию синхротронного излучения заключаются в том, что этот процесс непрерывный – пучок работает без остановок. Поэтому эксперимент очень жестко планируется: кто и когда будет готовить образцы, кто менять, кто фиксировать данные. Ущерб от заминок и простоев колоссальный, причем и с научной, и с финансовой точек зрения.

– Можете что-то посоветовать студентам, которые в будущем хотели бы стать частью международного эксперимента? Чему больше уделить внимание уже сейчас?

– Прежде всего, учите английский – это первое необходимое условие работы в любом международном проекте. Его не надо знать на литературном уровне, но вы должны уметь объяснить, что вам нужно и ответить на вопросы, если вам их зададут.

Общайтесь с теми, кто уже был на синхротроне – на кафедре «Физическая электроника» таких людей много. Они охотно поделятся своим опытом, подскажут и направят. Не стоит попусту рассуждать о том, где находится наша наука и, что с ней может быть не так. Ищите хорошие примеры (а их много) и учитесь на их опыте.

Беседовала Мария Гайворонская

![$news['icon']](https://research.spbstu.ru/userfiles/images/rossiya_i_kitay.jpg)

![$news['icon']](https://research.spbstu.ru/userfiles/images/novaya_paradigma_ekologicheskoy_podgotovki_spetsialistov_v_politehe.jpg)